|

漫談色彩管理

緣起

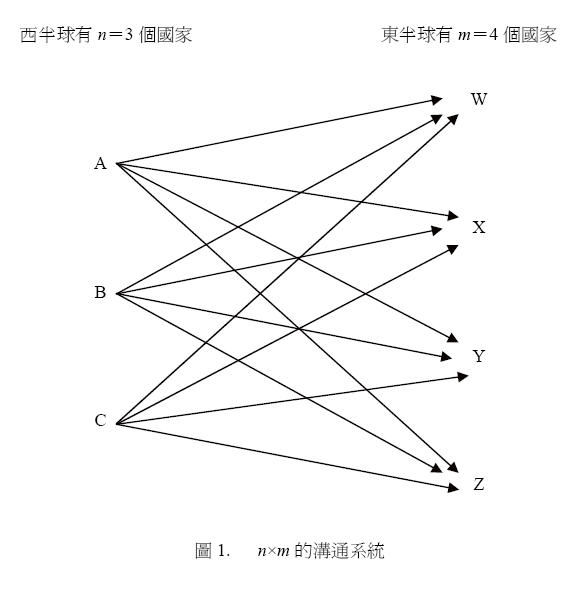

讓我們暫時把色彩管理系統擱置一邊,考慮下列圖

1.

的情況。假定

西半球有

3

個國家,彼此之間不相往來;東半球有

4

個國家,彼此之間也不相往來。可是,西半球與東半球之間,每個國家都彼此往來。每個國家的語言都採用羅馬拼音,但對於東、西半球兩個國家的人,雖然彼此都看得懂對方文字的字母,不過必須經由翻譯系統(字典)才能精確解釋對方文字的意義,並做溝通。這種情況下,

A

國家必須準備

4

套字典,才能與

W

、

X

、

Y

、

Z

等

4

個國家溝通。

B

與

C

的情況也一樣。所以,對於圖

1.

,總共必須準備

n

×m

=

3×4

=

12

套字典,大家才能彼此溝通。當然,如果

n

與

m

的數量變大,每個國家所必須準備的字典數量就會變得很可觀,譬如:

n

=

10

,

m

=

30

,總共就需要

n

×m

=

300

套字典。

現在,請各位想一個問題:對於

n

與

m

個國家之間,是否能夠採用比較有效率的方式來處理溝通系統?

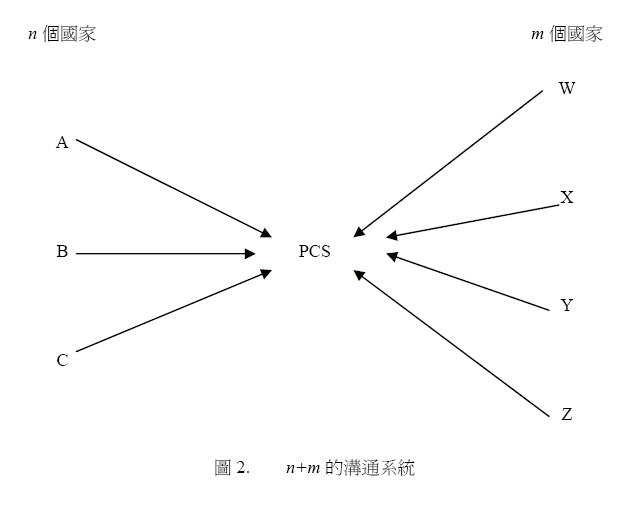

我想,很多人都會立即想到圖

2.

的系統。如果設立某種中央溝通語言(

PCS

)

,則

A

語言可以先翻譯為

PCS

語言,然後再由

PCS

語言分別翻譯為

W

、

X

、

Y

、

Z

語言。所以,

A

只需要採用

5

套字典,包括:

A-PCS

、

PCS-W

、

PCS-X

、

PCS-Y

與

PCS-Z

。如果把

B

與也考慮在內,則除了前述

5

套字典之外,只需要再增添

B-PCS

與

C-PCS

,總共需要

7

套(

m+n

)字典。

讓我們比較圖

1.

與圖

2.

的情況。增添一套中央溝通語言(

PCS

),就可以把

n×m

個溝通系統,簡化為

n+m

個系統

。

事實上,這也就是色彩管理所做的事情。

圖

1.

與圖

2.

內的

A

、

B

、

C

,代表你的輸入設備,例如:掃瞄機、數位相機,或其他可能進入色彩管理體系的其他工具(譬如:朋友給你的影像檔案)。

W

、

X

、

Y

、

Z

則代表你的輸出設備,例如:顯示器、印表機、印製機(包括自己與別人的顯示器與印表機)……等。

你的每個輸入與輸出設備都有自己的語言(換言之,描述檔

[profile]

)。這些語言都採用相同的字母格式,都表示為

RGB

(或

CMYK

)數據,但這些語言彼此之間都不能精確溝通。這種情況就如同英文與法文一樣。法文與英文有很多的相同拼法的字,但意義截然不同;反之,對於意義完全相同的字,英文與法文的拼法通常也不同。在色彩管理上,同樣是(

R,G,B

)=(

224, 115, 67

),對於你的顯示器、數位相機、印表機……等設備而言,這組數據應該分別代表不同的顏色;反之,對於相同的顏色,這些設備表達的

RGB

或

CMYK

數據也應該不同。總之,對於不同設備,

RGB

或

CMYK

讀數相同,顏色可能不同;顏色相同,

RGB

或

CMYK

的讀數不同。

所以,色彩管理系統(

CMS

)有什麼功能呢?簡單來說,對於任何設備提供的色彩讀數,

CMS

讓我們知道該色彩讀數代表的真正色彩;然後,對於任何特定色彩,

CMS

也能精確地將其表達為每種設備的色彩讀數。換言之,

l

將任何

RGB

或

CMYK

讀數,指派特定的色彩意義。

l

對於任何特定色彩,調整

RGB

或

CMYK

的讀數,使得每種設備都能呈現該色彩。

整個色彩管理,就是要儘量完成前述兩項目標。這兩個目標雖然很簡單,但實際處理還涉及很多細節。

關於我們截至目前為止討論的內容,有些人可能覺得太抽象,懷疑這跟日常的影像處理有什麼關連。所以,在進一步討論相關細節之前,讓我們先舉個例子來說明,看看色彩管理系統能夠幫助我們什麼。請參考下一頁的方塊文字『例子』。

接下來準備談論一些比較細節的內容。

例子

假定某位朋友交給你一個影像檔案。你希望在電腦螢幕上「精確地」看這個影像,然後透過印表機「精確地」印出來。

對於這種情況,你面臨兩個問題:第一,首先必須知道這個影像的每個畫素,其

RGB

讀數的精確意義究竟是什麼(代表什麼顏色)?第二,即使你精確知道這個影像每個畫素之

RGB

讀數的色彩,還必須能夠讓顯示器(與印表機)也能把每個顏色都精確表達出來。

讓我們先看第二個問題。對於任何特定色彩,如何讓顯示器與印表機能夠精確顯示或印製該色彩?換言之,我們必須先建立顯示器與

PCS

之間的溝通系統,以及印表機與

PCS

之間的溝通系統。特定設備與

PCS

之間的溝通系統,稱為該設備的描述檔(

profile

)。所以,你需要建立顯示器的描述檔

,以及印表機的描述檔,也就是圖

2.

的

PCS-W

或

PCS-X

翻譯系統。顯示器(印表機)的任何

RGB

(

CMYK

)讀數,透過該設備描述檔的解釋,就可以在

PCS

表達為正確的顏色;

PCS

的任何特定顏色,經過設備描述檔的解釋,也可以精確表示為該設備(顯示器或印表機)的

RGB

讀數。

至於第一個問題,你會要求朋友在影像檔案加掛色彩描述檔,這個描述檔會告訴影像使用者如何正確解釋影像的每個

RGB

讀數。一般彩色影像都是在標準的

RGB

編輯空間處理,這些空間包括:

sRGB

、

AdobeRGB

、

ProPhotRGB

……等。假定你的朋友是在

AdobeRGB

空間處理影像,則這個影像所加掛的色彩描述檔就是

AdobeRGB

。一旦這個影像進入你的電腦系統,只要透過具備色彩管理功能的編輯軟體打開該影像檔案,你的色彩管理系統(

CMS

)就可以精確知道每個

RGB

讀數代表的正確色彩(換言之,每個

RGB

讀數都精確對應

AdobeRGB

空間的特定色彩)。

所以,當前述影像進入你的電腦,

CMS

會把影像資料(

RGB

讀數)由影像描述檔(

AdobeRGB

)轉換到

PCS

,然後再由

PCS

分別轉換到顯示器描述檔與印表機描述檔,讓螢幕顯示正確的顏色,也讓印表機能夠印製正確的顏色。換言之,只要這個影像加掛著適當的描述檔(特定的

RGB

或

CMYK

描述檔),而且每台顯示器與每台印表機都有適用的描述檔,則該影像就能精確顯示或印製,不論總共涉及多少顯示器與印表機,結果都應該相當一致。

|

何謂色彩?

色彩是由三個要素構成的事件:光源、客體與觀察者。色彩事件是由特定波長(

wavelengths

)組合之光源,經過受光客體之性質的反應,所造成觀察者的感覺。換言之,只要此三者的任何一項發生變化,我們就會看到不同的顏色。可見光的波長介於

700nm

~

380nm

之間,涵蓋紅、橙、黃、綠、藍、紫等光。可見光都是由這些波長之光線,按照不同比例結合而成的各種光源。受光客體會按照其物理結構而吸收或反射不同波長的光線,因此而呈現不同的顏色,有些東西是綠色的,有些則是紅色的。觀察者也很重要;某種顏色在兩個人的眼中,可能代表不同的顏色。

所以,色彩實際上是發生在觀察者腦海裡的事件,是不同波長組合光線所引起的視覺感受。沒錯,我們可以透過濃度計(

densitometer

)、色度計(

colorimeter

)或分光計(

spectrophotometer

)等各種儀器來衡量色彩,但所衡量的實際上不是色彩本身,而是刺激所造成的色彩感覺——也就是光線組合觸及眼球視網膜的反應。我們可以把光線衡量與色彩感受之間的關係結合起來,但這種關連未必完美。

相關設備

攝影相關的設備,有些屬於

RGB

設備,例如:數位相機、電腦顯示器、掃瞄機等,我們都是直接處理

R

、

G

、

B

光線。至於印表機,雖然屬於

CMYK

設備,但仍然接受

RGB

訊號。印刷則採用

CMYK

檔案。

不幸地,這些設備採用的色彩數學模型都相當模稜兩可。任何的

RGB

或

CMYK

檔案,實際上很像是食譜一樣,每種設備都會根據自己的方式來解釋。如果你把一份食譜交給

20

位廚師,最後可能會得到

20

碟味道稍微不同的結果。同樣地,如果你把一份

RGB

檔案傳給

20

個顯示器,或把一份

CMYK

檔案交給

20

部印刷機,最後可能會得到

20

種稍微不同、甚至是顯著不同的影像。

這些設備都採用

設備特定的

或

設備相依的色彩模型

(

device-specific or device-dependent color models

),因為任何一組

RGB

或

CMYK

讀數代表的實際色彩,都取決於產生該色彩的特定設備。簡言之,這代表兩方面的意義:

l

對於相同一組

RGB

或

CMYK

讀數,不同設備會產生不同顏色,甚至採用不同紙張或驅動程式的相同印表機,也可能會產生不同的顏色。

l

如果要讓不同設備產生相同顏色,則需要針對個別設備調整

RGB

或

CMYK

讀數。

因此,我們將面臨一些問題:

l

我們怎麼知道任何特定一組

RGB

或

CMYK

讀數,究竟代表什麼顏色?譬如說,(

255,0,0

)究竟是什麼意思?沒錯,是紅色,但究竟是你的螢幕上顯示的紅色?還是我的螢幕上顯示的紅色?

l

對於我們想要的特定顏色,如何針對各種設備提供必要的

RGB

或

CMYK

讀數?譬如說,如果我們知道自己要什麼樣的紅色,但究竟應該給你的顯示器提供什麼

RGB

讀數訊號?或給我的雷射印表機提供什麼

CMYK

讀數呢?

色彩管理系統可以解決前述這些問題,讓明確色彩與

RGB

或

CMYK

數據之間能夠有絕對的關連。換言之,

RGB

或

CMYK

色彩讀數的意義,不再模稜兩可。如此一來,色彩管理是建立在人類的感覺系統上,不再仰賴這些設備相依的色彩模型。

設備獨立的色彩模型

有幾種色彩模型是不受設備影響的,也就是

設備獨立的色彩模型

(

device-independent color models

)。換言之,這些模型是直接建立在人類的色彩感覺上。

國際照明協會(

CIE

)在

1931

年提出

CIE XYZ

模型。這套模型嘗試利用數學方式,表達視覺正常人在特定觀察環境下,對於特定刺激的色彩感受。關於這套模型,我們只需要知道,在此模型之下,任何色彩都有明確的意義;除此之外,實在沒有必要深究此模型的內含。

除了

CIE XYZ

模型之外,還有另一種不受設備影響的色彩空間:

CIE LAB

。這可能是我們最有機會碰到的

CIE

模型

。在

Photoshop

裡面,我們可以實際儲存

LAB

檔案,甚至在

LAB

空間進行編輯。根據定義,

LAB

空間包括人類所能夠看到的所有色彩(因為此空間是建立在人類視覺系統上)。

LAB

是三度色彩空間,每種顏色是由

3

個數據構成的一組數據(

L*,a*,b*

)代表,

L*

代表亮度(

lightness

),

a*

代表紅

或

綠的色彩程度(紅為正數,綠為負數),

b*

代表黃

或

藍的色彩程度(黃為正數,藍為負數)。除了中性色彩的

0

以外,任何數據不是正數,就是負數,所以人類色彩感覺沒有所謂「偏紅的綠」(

a*

如果是正數,就不可能也是負數)或「偏黃的藍」。

設計上,

LAB

是感覺均勻(

perceptual uniform

)的空間;換言之,在

a*-b*

座標軸上,任何通過原點的直線,線上任何點都代表相同的色調(

hue

),線上任何點與原點的距離,代表色彩飽和程度(

saturation

),而且前述距離變動與色彩飽和程度變動之間的關係,符合人類的視覺變動。可是,

LAB

的感覺均勻並不是絕對完美的。

多數色彩管理系統利用

LAB

做為運算空間;

LAB

扮演各種設備之間的中央溝通語言(

PCS

)。

設備的限制

輸出設備(包括顯示器與印表機)所能顯示的色彩與階調有一定的限度,這也就是相關設備的色域(

color gamut

)。舉例來說,印表機沒有辦法印製較其黃色原料更黃的黃色,也沒有辦法印製較其青色原料更青的顏色。同理,顯示器受到物理學性質的限制,頂多只能顯示某種飽和程度的紅色、綠色或藍色。超過輸出設備所能夠表達範圍的色彩,統稱為色域外色彩(

out-of-gamut colors

)。另外,輸出設備(包括顯示器與印表機)也有特定的動態區間(

dynamic range

);換言之,所能表達的亮度(

brightness

)差異程度存在一定的限制。

輸入設備(數位相機與掃瞄機)沒有固定的色域,但有固定的動態區間。輸入設備能夠「看到」的顏色,沒有非常明確的界線;不論你把什麼顏色擺在數位相機前面,它總能看到某種程度的顏色。一般來說,輸入設備的動態區間超過輸出設備。

當色彩管理進行空間(描述檔)轉換時,來源空間的顏色如果無法表達為標的空間的顏色,,這些色域外的顏色,必須根據某種方法來處理(參考本文稍後的「域外色彩映射」)。

色彩管理

如同我們稍早說的,色彩管理實際上做的,只有兩件事:

l

讓相關設備的任何

RGB

或

CMYK

數據,都具有明確的色彩意義。換言之,透過色彩管理,對於任何一組色彩讀數,我們都知道其明確的色彩意義。

l

對於任何特定色彩,色彩管理系統調整

RGB

或

CMYK

讀數,使得每種設備都能呈現該色彩。

我們可以把先前的圖

2.

重新繪製為圖

3.

。國際色彩協會(

ICC

)的色彩管理系統,都是由四種基本成分構成:

l

描述檔關連空間

(

Profile Connection Space

,簡稱

PCS

)是一種不受設備影響的色彩空間,其讀數定義為人類視覺實際看到的顏色,具有明確的色彩意義。換言之,這種色彩空間的任何一組讀數,都代表絕對意義的色彩。

PCS

通常採用

CIE XYZ

空間或

CIE LAB

空間。

l

描述檔

(

Profile

):描述檔的功能,是說明設備控制訊號(

RGB

或

CMYK

讀數)與該訊號實際產生之色彩的關係。換言之,描述檔是說明特定設備之

RGB

或

CMYK

讀數,如何映射到

CIE XYZ

或

CIE LAB

空間的對應讀數,使得前者具有明確色彩意義。

l

色彩管理模組

(

Color Management Module

,簡稱

CMM

):是負責

RGB

或

CMYK

讀數轉換之相關計算的軟體。

l

域外色彩映射

(

Rendering intents

):來源空間的某些色彩,如果沒有辦法表達在標的空間,這些色彩稱為域外色彩(

out-of-gamut color

)。

ICC

有

4

種方法映射域外色彩。

PCS

PCS

可以說是色彩管理的中央溝通系統,用以衡量、界定色彩。根據不同的描述檔類型,

ICC

分別採用

CIE XYZ

與

CIE LAB

做為

PCS

。請注意,不論

CIE XYZ

或

CIE LAB

,兩者都是根據人類的視覺系統來定義色彩。

描述檔

描述檔可能用以描述

個別

設備(印表機、顯示器、掃描器……)、

整類

設備(全部

Epson 2100

印表機)、或

抽象

色彩空間(

AdobeRGB

或

CIE LAB

)。不論哪種描述檔,描述檔基本上就是一份對照表,說明設備訊號讀數(

RGB

或

CMYK

讀數)與

PCS

實際顏色之間的關係。

CMM

如同前一段說明的,描述檔說明設備訊號讀數與

PCS

實際顏色之間的關係。可是,這種說明關係很簡要,並沒有實際說明

每個

訊號讀數與

PCS

對應色彩的關係

。所以,實際上的處理程式,將涉及很多插補運算,這部分計算就由

CMM

軟體負責。

域外色彩映射

ICC

有

4

種域外色彩映射方法:

Perceptual

、

Saturation

、

Relative colorimetric

與

Ab_solute colorimetric

。這

4

種映射方法,可以分為兩大類,一為

壓縮

(

compression

),另一為

截斷

(

clipping

)。

Perceptual

與

Saturation

採用壓縮方式,把來源空間的

全部

色彩,都壓縮進入標的空間的色域內。兩種

Colorimetric

映射,都採用截斷方式,把域外色彩直接截取為接近的可顯示色調(

clipped to the closest reproducible hue

)。

Perceptual

——在儘可能保持整體色彩關係的原則之下,把來源空間的

全部

色彩,都映射到標的空間。理由?人類的感覺系統,比較重視顏色之間的相對關係,而不是絕對色彩。如果來源空間有顯著的域外色彩,通常適合採用這種映射方法。

Saturation

——攝影方面通常不會採用這種方法。

Relative Colorimetric

——把來源空間的白色,映射到標的空間的白色,然後色域內色彩做精準的映射,域外色彩則截取為接近的可顯示色調。理由?因為人類視覺系統會根據所謂的「白色」來解釋其他顏色。一般情況下,這種映射方法優於

Perceptual

,因為可以保持較多的原始色彩。

Ab_solute Colorimetric

——映射方法與前者相同,但來源空間的白色將精準地映射到標的空間,而不是映射到標的空間的白色。舉例來說,如果來源空間的白色偏藍,所映射的標的空間對應色彩也會偏藍。

描述檔可以分為兩大類:矩陣為準的(

matrix based

)描述檔,以及對照表為準的

(table-based)

描述檔。究竟採用哪種描述檔,通常取決於設備階調複製的複雜程度。矩陣為準的描述檔比較簡單,檔案很小;對照表為準的描述檔則相反。由

RGB

空間轉換到

XYZ

空間,最簡單的轉換是

3×3

的矩陣。譬如說,(

20,30,40

)的

RGB

讀數,乘以某個

3×3

的矩陣,結果可能是

XYZ

空間的(

1.83, 2.0,3.67

);這種情況就如同線性代數的線性轉換。請注意,矩陣描述檔必定採用

CIE XYZ

做為

PCS

。矩陣轉換都是可逆的;換言之,這些矩陣的逆矩陣,就可以做反方向的轉換。矩陣描述檔只適用於一些階調曲線相對單純的設備,例如:

CRT

顯示器與掃瞄機。矩陣描述檔只能採用

Colorimetric

的域外色彩映射方法;即使轉換軟體允許選擇

Perceptual

與

Saturation

方法,實際上也是採用

Colorimetric

映射

。

對照表(

lookup table

,簡稱

LUT

)的描述檔,可以直接查閱樣本點的輸入與輸出讀數。這類描述檔的樣本點很多,檔案很大,運算速度慢。對照表描述檔必定採用

CIE LAB

做為

PCS

。複雜的設備都採用對照表描述檔,

CMYK

的設備也是如此。

輸入設備的描述檔(包括顯示器在內)大多採用矩陣描述檔,但也有採用對照表描述檔。輸出設備的描述檔都很大,完全都採用對照表描述檔。對於

Perceptual

、

Saturation

與

Colorimetric

等三個域外色彩映射方法,都各有正、反兩個方向的對照表,所以每份描述檔總共有

6

個對照表。

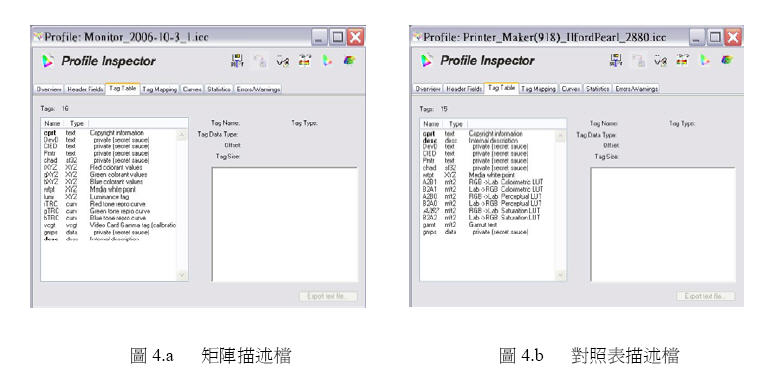

請參考圖

4.a

,這是我個人之顯示器(

Eizo L997

)的描述檔。讓我們看看其內容,首先是三原色的色彩與亮度,也代表顯示器的色域。其次是白點(

white point

)色彩與亮度的資料。最後是

R

、

G

、

B

的階調複製曲線。

圖

4.b

則是我個人之

Epson 2100

印表機

/

Ilford Pearl Paper

的描述檔,屬於對照表格式。我們可以清楚看到,其中總共有

6

個對照表。

描述檔的限制

設備的運作效率,很大成份內取決於描述檔,但描述檔製作會受到三方面的限制。

第一,描述檔不可能涵蓋所有的設備訊號。舉例來說,印表機描述檔不可能列表顯示每種

CMYK

訊號與真實色彩之間的關係。就先前的圖

4.b

來說,製作

Epson 2100

描述檔的過程,我採用

Gretag Macbeth

的軟體,所衡量的標的色塊只有

918

種(另有

1100

色塊的標的)。換言之,這個描述檔所參考的資料,只有

918

種色彩與

CMYK

讀數之間的關係。至於其他色彩與設備訊號之間的關係,則必須透過

CMM

(色彩管理模組)進行插補推估,也因此產生誤差。

第二,描述檔無法讓設備做一些能力不及的動作。如果印表機無法印製某種紅色,描述檔也無能為力。描述檔只能反映設備的色域,但不能擴大設備的色域。

第三,描述檔是根據衡量資料製成的。如果衡量資料有誤差,則描述檔也會受影響。所謂的「衡量誤差」來是兩方面,包括衡量工具的誤差,還有設備行為會因為時間經過而發生變化。就後者來說,我們目前對於印表機或顯示器的衡量即使是精確的,但印表機與顯示器的色彩行為,會因為時間經過而產生變化,使得稍早製作的描述檔出現誤差。

描述檔種類

設備描述檔本身,幾乎不會做什麼。唯有當色彩檔案由某個設備轉換到另一個設備時,相關描述檔才會起作用。檔案轉換過程中,色彩管理系統(

CMS

)如果要精確轉換色彩的話,必須知道檔案來自何處、去往何處。

檔案轉換過程,檔案來源設備的描述檔,稱為

來源描述檔

(

source profile

),檔案轉換的標的設備,其描述檔稱為

標的描述檔

(destination profile)

。有些描述檔只能當作來源描述檔,例如:掃瞄機或數位相機描述檔。可是,顯示器與印表機描述檔,則可能是來源描述檔或標的描述檔。

前文討論的描述檔,大多是設備的描述檔。可是,還有一些描述檔是不受設備影響的獨立色彩空間,例如:

CIE LAB

與

CIE XYZ

。另外,我們還看到很多與設備無關的

RGB

描述檔(

sRGB

、

AdobeRGB

、

ProPhotoRGB

……等)。由純技術角度來看,這些描述檔並不符合國際照明協會(

ICC

)的色彩空間描述檔定義,其結構比較類似顯示器描述檔,而且色彩管理系統也把它們視為顯示器描述檔。可是,就實務上來看,這些

RGB

描述檔的行為比較像是色彩空間描述檔,而不是設備描述檔。這些

RGB

空間與設備無關,不會變動,永遠精確。

描述檔製作

關於描述檔製作與評估,因為牽涉到太多細節,本文不準備討論,但個人有些建議。

l

對於攝影愛好者來說,顯示器確實有校正、製作描述檔的必要性。雖然有一些透過肉眼校正螢幕的方法(包括

PS

提供的

Adobe Gamma

),但這些方法的效果通常不理想。所以,最好還是利用儀器製作描述檔。顯示器描述檔製作所採用的測量儀器,可以是色度計(

colorimeter

)或分光計(

spectrophotometer

),後者價格較昂貴,但用途較廣(可用於製作印表機描述檔)。

l

印表機描述檔的製作比較複雜,需要採用分光計,而且結果經常令人不滿意。除了自行製作描述檔之外,網路上也有人專門幫別人製作描述檔(例如:

Dry Creek Photo

與

Cathy’s Profiles

),價格相對低廉。除此之外,某些相紙製造商也針對著名印表機提供相關紙張的描述檔,例如先前提到的

Epson 2100

/

Ilford Pearl Paper

,就可以在

Ilford

網站找到描述檔。總之,對於攝影愛好者來說,我個人認為,印表機並非絕對必要的設備(會帶來一大堆麻煩),自行製作印表機描述檔的必要性也遠低於顯示器。

l

底片掃瞄機的描述檔,製作程式相對單純,但只適用於正片。製作描述檔不需要特殊儀器,但需要相關底片的標的樣本(

target

)與軟體。

編輯色彩空間

一般來說,輸入或輸出設備空間並不適合做影像編輯

,所以攝影工作流程通常都會採用某種中途階段的色彩編輯空間。

影像編輯空間應該具備兩種性質:灰色均衡(

gray-balanced

)與視覺均勻(

perceptually uniform

)。所謂的「灰色均衡」,是指

R

=

G

=

B

必定代表中性灰色,這在色彩修正上扮演非常重要的角色。所謂的「視覺均勻」,是指不論在色域或階調的哪個範圍內,等量的色彩讀數變動,在視覺上必定會造成影像的相同程度變動。

Photoshop

有很多獨立而不受設備影響的

RGB

編輯空間,它們都具備灰色均衡與視覺均勻的性質,例如:

sRGB

、

AdobeRGB(1998)

……等。由於這種在輸入與輸出設備空間的中途、設置編輯空間的流程深獲認同,現在有愈來愈多各種性質的

RGB

空間可供使用(例如:

WideGamutRGB

、

PhotoGamutRGB

……等)。本文不打算討論如何選擇編輯空間,但希望提出一些基本原則供大家參考。第一,挑選

RGB

空間的最大考量,在於色域。第二,編輯空間的色域並不是愈大愈好。最理想的情況,是色域可以涵蓋影像的所有色彩,而且又不會太大而造成浪費或編輯上的困難。換言之,我們希望採用色域最小的編輯空間,但其色域又可以涵蓋檔案的所有顏色。哪種

RGB

編輯空間最恰當?關於這個問題,即使是最頂尖的專家也有極端不同的見解。至於我個人的意見,看法如下:如果攝影愛好者可以考慮採用

AdobeRGB

;如果影像檔案只在電腦螢幕觀賞,甚至可以考慮採用

sRGB

(目前一般顯示器的色域大約與

sRGB

相當,但未來

3

、

2

年之內,顯示器的色域可能大幅延伸而涵蓋大部分的

AdobeRGB

,所以最好還是採用

AdobeRGB

為編輯空間);至於印製照片,我個人採用

PhotoGamut RGB

做為編輯空間。請注意,我的看法絕對不代表「正確」,而只是衡量各種情況所做的「妥協」。

除了前述

RGB

編輯空間之外,

CIE LAB

也可以做為編輯空間,這也是灰色均衡的空間(

a*=b*=0

代表中性色彩),而且視覺上也相當均勻。事實上,確實有很多攝影愛好者也會進入

LAB

空間進行編輯,這個空間具有一般

RGB

編輯空間不具備的功能

。可是,請注意兩點。第一,

LAB

並不是非常符合直覺的空間。第二,這是很大的空間,最好採用

16

位元檔案。

傳達色彩意義

如同前文討論的,影像檔案如果沒有適當的描述檔,則色彩讀數(

RGB

或

CMYK

)沒有明確意義,等於是一份只有數據而沒有標示單位的藥方。就影像檔案與描述檔之間的關係,讓我們釐清一些常用術語。

嵌入描述檔

(

embedding profile

)等於在影像檔案寫上描述檔,藉以說明該影像色彩讀數的意義。

CMS

看到影像檔案的嵌入描述檔,就知道怎麼解釋相關色彩讀數的意義。

指派描述檔

(

assigning profile

)是

Adobe

的術語,也就是指派某個描述檔給影像檔案,讓

CMS

知道如何解釋該影像色彩讀數的意義。請注意,嵌入描述檔與指派描述檔之間,存在細膩的差異:我們隨時可以指派描述檔,但只有透過「儲存檔案」的行為,才可以嵌入描述檔。譬如說,假定我們在

PS

內指派描述檔給某影像,但在儲存該檔案之前,電腦突然當機。這種情況下,當我們再打開該檔案時,將發現一個沒有經過指派的檔案。

加掛檔案

(

tagged document

)是強調檔案有或沒有加掛描述檔的說法;換言之,加掛檔案就是加掛著嵌入描述檔或指派描述檔的檔案。同理,

未加掛檔案

(

untagged document

)則是沒有加掛描述檔的檔案。

預設描述檔

(

assuming profile

)是在某電腦軟體預設描述檔的行為。換言之,對於未加掛描述檔的影像檔案,該電腦軟體會根據預設描述檔來解釋色彩讀數。

另外,還有兩個名詞值得注意:

指派

(

assigning

)與

轉換

(

converting

)。如同前一段解釋的,特定影像被指派某種描述檔,就是讓

CMS

根據該描述檔來解釋影像的色彩讀數。所以,指派過程,影像檔案的色彩讀數不會發生變動。然而,影像檔案由某個空間轉換到另一個空間,雖然所加掛的描述檔會因此而變動,但影像看起來會維持不變;換言之,轉換行為會導致影像的色彩讀數變動,但影像外觀幾乎維持不變。讓我們藉由例子來說明。假定在

PS

內打開一個加掛

sRGB

的影像檔案。把這個影像

指派

AdobeRGB

描述檔,等於是要

CMS

根據

AdobeRGB

空間的色彩意義

/

讀數關係解釋該影像原有的讀數;所以,指派描述檔之後,影像原有的色彩讀數不會變動,但解釋的角度不同,影像外觀會變化。反之,如果把這個影像轉換到

AdobeRGB

,等於是要求

CMS

利用

AdobeRGB

空間的色彩意義

/

讀數關係,重新表達影像而儘量維持外觀不變。總而言之,

指派會造成影像外觀發生變動,但色彩讀數不會變動;轉換會造成色彩讀數變動,但影像外觀不會變動

。

Photoshop

的色彩管理

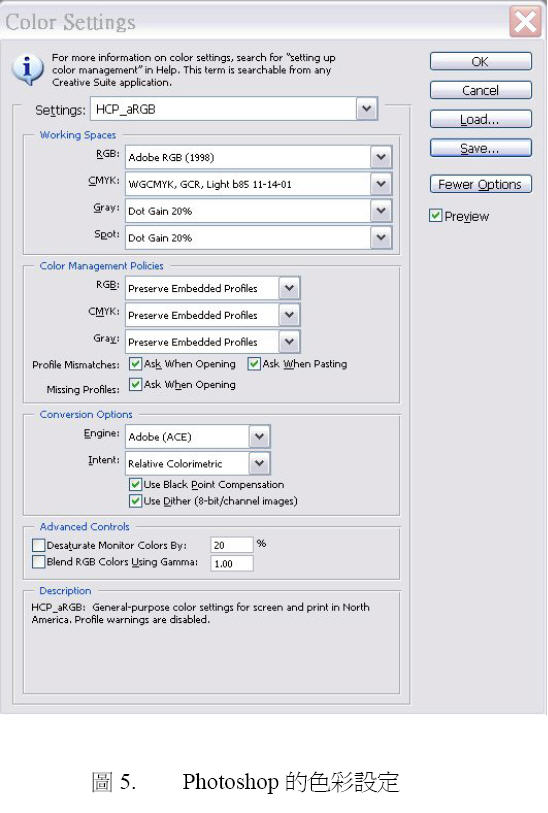

Photoshop

的色彩設定如下圖所示(

Edit > Color Settings

)。讓我們稍微解釋這些設定。

首先,最上側的

Settings

等於是整個設定的標題。我們可以點其右側的箭頭,由列表挑選適當的設定。可是,如果我們根據自己的偏好做相關設定,這個位置會顯示

Custom

,最後可以透過

Save

來設定個人喜愛的標題。以右側圖形為例,我將相關設定的標題定名為

HCP

_

aRGB

。

至於

RGB

預設編輯空間(

working space

)的選擇,真正值得考慮的空間只有兩個:

sRGB

與

AdobeRGB

。一般攝影愛好者大多採用

AdobeRGB

做為編輯空間

。至於像

ProPhotoRGB

之類的大型編輯空間,最好只用來處理特殊影像,不適合做為

一般

編輯空間。剩下的三個編輯空間:

CMYK

、

Gray

、

Spot

,對於一般攝影愛好者沒有太大用途。某些攝影愛好者認為,

CMYK

在影像編輯的某些方面存在優勢;若是如此,可以採用純供影像編輯之用的虛構

CMYK

空間(換言之,不能實際印製),這包括圖

5.

顯示的

WideGamutCMYK

或

RGBK

空間(可以透過

Google

在網路上尋找這些描述檔)。這些都是虛構的

CMYK

空間,色域遠超過傳統的

CMYK

空間,甚至遠超過

sRGB

空間(雖然有不重疊之處)。

色彩管理政策(

Color Management Policies

)的設定,告訴

PS

如何處理未加掛描述檔的檔案,或如何處理所加掛描述檔不同於預設描述檔的檔案。此處的設定會影響

PS

開啟檔案的行為,可能引發一些惱人的警告。色彩管理有三種政策,請參考下列說明。

l

轉換為預設編輯空間(

Convert to Working RGB or CMYK

)。如果做此設定,則任何檔案的加掛描述檔只要不同於預設編輯空間,

PS

就會將其自動轉換進入預設編輯空間。如果是新建立的檔案,或檔案未加掛描述檔,

PS

會把預設編輯空間加掛在該檔案。

l

保留嵌入描述檔(

Preserve Embedded Profiles

)。如果檔案加掛的描述檔不同於預設編輯空間,

PS

會保留該描述檔。至於新成立的檔案,或未加掛描述檔的檔案,

PS

會把預設編輯空間加掛在該檔案。這是一般攝影者最常採用的設定。

l

不做色彩管理(

off

)。請特別注意這種非常古怪的設定。如果檔案加掛的描述檔,剛好是預設編輯空間,則

PS

會將此檔案視為嵌入描述檔的檔案。除此之外,凡是加掛描述檔不同於預設編輯空間的檔案、未加掛描述檔的檔案或新成立的檔案,

PS

都視其為未加掛描述檔的檔案。

PS

會根據預設編輯空間來解釋檔案的色彩讀數;如果變更預設編輯空間,這些檔案影像的外觀也會變動(因為這些檔案都被視為未加掛描述檔的檔案)。。

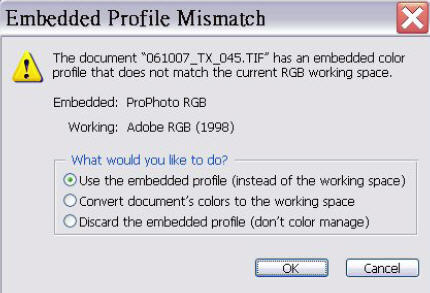

接下來,有三個方格可供勾選。第一個方格,如果開啟檔案的描述檔不同於

PS

的預設編輯空間,是否要提出警告?如果勾選,則會提出下列警告。如果沒有勾選,則不會警告。

如果提出警告,我們有三個選擇(參考圖

6

):

1.

採用檔案加掛的描述檔(而不是預設編輯空間)。一般人會採用這個設定。

2.

把檔案轉換到預設編輯空間。

3.

拆掉嵌入描述檔(不做色彩管理)

圖

6

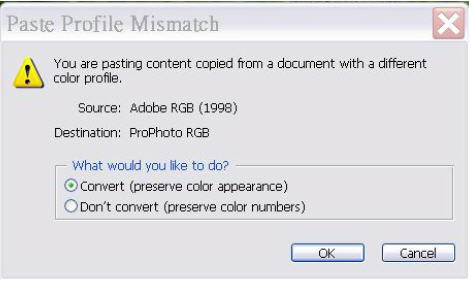

第二個方格,如果把加掛某個描述檔的檔案,剪貼到不同描述檔的檔案(參考圖

7

),是否要提出警告?如果勾選,則會提出下列警告。如果沒有勾選,則不會警告。

如果提出警告,我們有兩個選擇:

1.

轉換(保持影像外觀)。通常做此設定。

2.

不轉換(保留色彩讀數)

圖

7

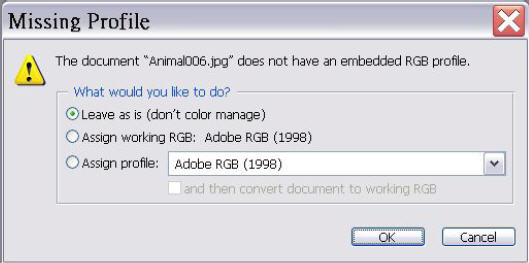

第三個方格,如果開啟檔案沒有加掛描述檔(參考圖

8

),

PS

是否要提出警告?如果勾選,則會提出下列警告。如果沒有勾選,則不會警告。

如果提出警告,我們有三個選擇:

1.

不加處理(不做色彩管理)。

2.

指派預設編輯空間。

3.

指派特定描述檔。

如果指派描述檔,還可以決定要不要轉換。

圖

8

其次是轉換選擇(

Conversion Option

)。引擎(

Engine

)設定,也就是

CMM

(色彩管理模組)的設定,如果沒有其他考量,都選

Adobe

(

ACE

)。域外色彩映射方法(

intents

)是設定空間轉換的預設映射方法,相關映射方法的意義,請參考本文稍早提到的域外色彩映射。

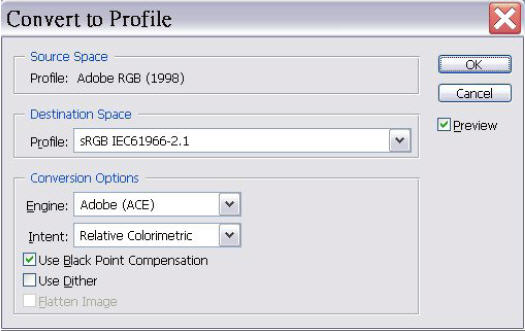

實際進行空間轉換的對話窗如圖

9

所示。此處顯示的影像來源空間為

AdobeRGB

,所要轉換的標的空間為

sRGB

。域外色彩映射採用

Relative Colorimetric

。其次有幾個可供勾選的方格。

圖

9

『

Use Black Point Compensation

』的方格如果勾選的話,則來源空間的黑色,必定會映射到標的空間的黑色,使得來源空間的動態空間,剛好映射到標的空間的動態區間。假定不勾選方格,則有兩種可能性。第一,相較於標的空間的黑點,如果來源空間的黑點較黑(

RGB

讀數較小),則來源空間所有較標的空間黑的暗部,都會被映射到標的空間的黑點,使得暗部缺乏細節。第二,相較於標的空間的黑點,如果來源空間的黑點較淡(

RGB

讀數較大),則轉換後的影像將沒以真正的黑點。『

Use Dither

』是

PS

在進行空間轉換時,會引進某種隨機性的雜訊,希望藉此消除空間轉換可能引起的

banding

或

posterization

(換言之,因為空間轉換而造成某些階調不存在畫素,階調變動顯得突兀而不平順

)

。這個選項究竟是否應該勾選,某些專家認為純屬理論考量;換言之,沒有實際證據顯示,這個選項是否會造成實質影響。所以,單一的轉換,理論上應該勾選這個選項。如果基於編輯考量而經常在兩個空間做轉換,理論上似乎不該勾選。最後,『

Flatten Image

』的選項,顧名思義。

最後的

Advanced Controls

,一般攝影者最好不要碰。這方面的調整,經常用來顯示高飽和的影像。

備註

攝影者所面對的環境,未必具備色彩管理功能,最常見的兩種情況如下。

1.

網路。網路的瀏覽器通常不具備色彩管理功能。因此,任何加掛描述檔的影像檔案,到了網路上,等於是「秀才遇到兵」。所以,任何非

sRGB

的檔案,掛到網路之前,最好都預先轉換為

sRGB

檔案。請注意,如果瀏覽器不具備色彩管理功能,就不能正確解釋影像色彩,包括

sRGB

影像在內,但因為一般顯示器的色域與

sRGB

很接近,所以顯示器把

sRGB

影像的

RGB

數據,直接當作顯示器設備的

RGB

讀數,如此顯示的影像也不會太離譜。

2.

沖洗店。數位影像送交沖洗店,除非預先與沖洗店做過溝通,否則最好把檔案轉換為

sRGB

,因為很多沖洗店都認定外來影像屬於

sRGB

檔案。

|